教員リレーエッセー第5回『新しい大学、古い知の器―県大和書コレクション案内―』

2018年4月、公立大学法人長野県立大学(通称:県大)は産声を上げました。できたてほやほやの新しい大学――そう聞くと、まっさらなノートの1ページ目みたいな光景を思い浮かべるかもしれません。けれど県大は、突如デビューした新参者ではありません。たどれば約100年の系譜があり、その時間が育てた“大学のカルチャー”が、キャンパスのあちこちに静かに息づいています。

長野県立大の「和書」が語る、女子教育の100年史

その証拠を探すなら、図書館へ。開学の日から棚には最新の専門書だけでなく、江戸や明治の息づかいを残す和書が並んでいました。古い書物をそっと手にするたび、紙のきしむ音といっしょに、遠い時代の学びがこちらを見上げてくる―そんな不思議な感覚に出会えます。“新しい大学 × 古い知の器”。このギャップこそ県大の面白さ。歴史に裏打ちされた土台があるから、最先端の学びにも芯が通る。そんな「新しさの中の古さ」が、この大学のあちこちにひっそりと残っています。

なかでも、長野県立大学図書館の奥には小さな宝箱があります。江戸~明治に刷られた木版本や写本など、約600点の「和書」コレクション。もとは1929年に開学した長野県女子専門学校(長野女専)の蔵書で、地方の公立大としては量も歴史も抜きん出ています。いまの県大には文学部といった和書を扱う学部がないこともあって、存在を知る人は多くありませんが、見つけた人にはたまらない“時間のアーカイブ”です。

今回スポットを当てるのは、その中でも「女訓書(=じょくんしょ。女子教育書のこと)」。娘・妻・母の心得を説く本、暮らしの工夫をまとめた本、儒教の教えをやさしく解いた本……当時はどんな価値観が「正しい」とされたのか。もちろん、いま読むと古臭く感じる教えもあります。でも、だからこそ面白い。古風な文言を“その時代の常識”として受け止めると、平面だった歴史が立体に起き上がる。書物の向こうに、家族や学校、仕事や恋、そして「女らしさ」「男らしさ」をめぐる空気が見えてきます。過去を知るのは、昔に戻るためじゃない。今を問い直すため。百年前の本が、あなたの将来の選択やモヤモヤに、意外なヒントをくれるかもしれません。

長野県女子専門学校と「国語・国史」

まず、背景から。長野女専は全国で6番目の公立女子専門学校として誕生しました。掲げた看板は「国語と国史」。善光寺の街・長野の落ち着いた文化的土壌に似合う、教養重視のキャンパスを目指していたのです。ところが現実はきびしく、開校の年に世界恐慌、続いて戦時体制。1941年には「戦時下で国文科は不要不急」とされ、文科の募集が停止され家政科へ転換します。戦後に空気は変わり、国語科が復活。1950年には新制度の短大(長野県短期大学)となり、2019年まで日本文学を学べる場として息をつなぎました。その学びを裏側で支え続けたのが、図書館の和書コレクションです。1990年代には国文学資料館の調査とマイクロフィルム化も行われ、いまも研究の土台になっています。つまりこの学校の歴史は、時代の波に翻弄されながらも、言葉と歴史を手放さなかった物語。書庫の一冊一冊は、その粘り強さの証拠でもあるのです。

まずはコレクションの中身を見てみる

コレクションの中身を確認すると、「俳諧」「浄瑠璃」「国語国文学」「女子教育書」「明治期の和本」――などに分類されています。主役の「女訓書」は、1935年5月6日、当時の教員・布村安弘(ぬのむら やすひろ)先生が一括寄贈した書物群。受け入れ日も寄贈印もはっきり残り、「誰が、どんな意図で集めたのか」まで遡って読める“来歴という物語つき”のセットです。布村先生は歴史・地理の教員で、女性の生き方や教育に強い関心を持っていました。その視点が、選書の芯になっているのが面白いところです。

女訓書の何が貴重か。明治より前の日本では、女性が表舞台に立つことはごくわずか。史料も圧倒的に少なく、教科書に名前が残らなかった人たちが何を考え、どう生きたのかは見えにくいままです。だからこそ、江戸の女子教育書は貴重。嫁ぎ先での立ち居振る舞い、家計のやり繰り、子育ての心得など、細やかな教えの向こうに、名もない女性たちの日常が立ち上がる。図書館の静かな書架は、彼女たちの声が届く“もう一つの歴史教室”なのです。

たとえば――『女遊学操鑑(おんなゆうがくみさおかがみ)』。天明3年(1783)初版の、いわば江戸の“女子版ライフハック本”。奇しくもその年は浅間山が噴火し、世の中がざわついた時代です。不安の中で、若い女性が町へ出て学ぶ背中をそっと押すように、暮らしと心の指南が並びます。なかでも面白いのが“相性占い”。生まれ年や誕生日を、万物は〈木・火・土・金・水〉で巡ると考える五行思想に当てはめ、要素の相性で二人の行く末を占います。江戸の娘たちにとって結婚は人生の“大勝負”。相手選びを誤ればやり直しのきかない一世一代の決断でした。だからこその占い――当時の心理が生々しく伝わります。

実際の占い例を、いくつか覗いてみましょう。※以下の写真はすべて長野県立大学図書館所蔵のもの。

たとえば、夫が〈金〉で妻が〈火〉の組み合わせは大凶。占いによれば、子どもは一人授かるものの短命に終わり、さらに夫婦の暮らしもひたすら貧しいものになる、と記されています。添えられた挿絵では、壁がはげ落ち、夫が半裸のまま水をあおるといった姿が示され、生活に追われる苦しい様子が表されています。こうした描写は「相性の悪さが生活の困窮につながる」という占い的イメージを強調したものでしょう。

逆に、夫が〈火〉で妻が〈土〉は“大吉”。子どもは三人(あるいは九人)に恵まれ、裕福になって長寿、子のうち二人は「大家(たいけ)を立てる」――大きな家業を興す、という未来まで描かれます。身なりのよい若い夫婦が肩を寄せ合い、穏やかに語らう挿絵。「相性が良いと、こんな物語だって描けるよ」と、この絵は微笑んでいるようです。もちろん、現代の私たちは運命を五行で決めたりはしません。でも、家族の幸せを物語に託した昔の人のまなざしは、少しわかる気がします。

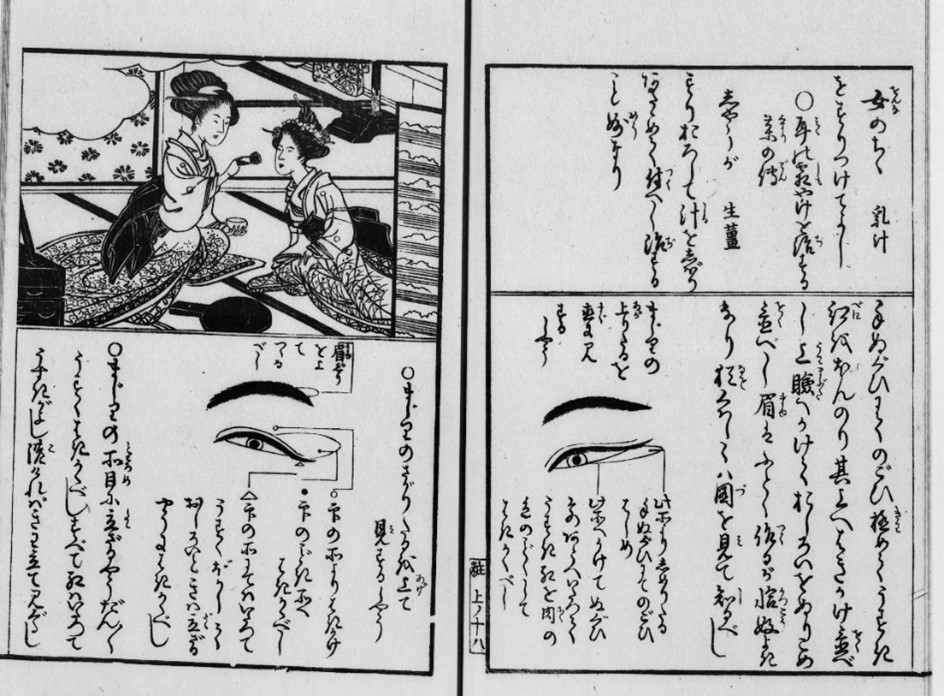

もう一冊、『女子(おなご)風俗化粧(けわい)秘伝』。江戸の美容マニュアルです。清潔な身なりの保ち方、白粉や紅の使い方、年齢・季節・場に応じた装い、髪型や香のたしなみを、体の健康や心の落ち着きと結びつけて説いていきます。見た目を整えるのは自分のためだけでなく、相手への思いやり――そんな価値観が静かに伝わってくるような一冊です。

これは、白粉のメイク法を指南する挿絵。テーマは「魅力的な鼻の見せ方問題」。答えは驚くほどスマートで、おしろいの濃淡で鼻筋に“光と影”を仕込みます。中心は薄く明るく、両わきはほんの少し濃く――いま私たちが言うハイライト&シェーディングそのもの。道具は違っても、立体感のロジックは同じです。

穏やかなイメージの目やシャープで涼やかなイメージの目の作り方――これは、目もとの表情を操るコツを、やさしい筆致で伝える江戸流アイメイクの手ほどきを示した挿絵です。

これは、輪郭をスマートに見せる前髪のととのえ方とメイク法を示した挿絵です。その他にも、この本には凛と見える眉の角度、口元をふっくら見せる紅の差し方……パーツごとの図解がずらり。読み進めるほど、江戸のメイクは“今”と地続きだとわかってきます。

こうして眺めると、これらの女訓書は「生活の段取り」と「心の整え方」を同時に教えるラインナップで固められているのが見えてきます。いま読むと古風な教えもあるけれど、若い世代がSNSで“推しコスメ”や“自分らしさ”を語るのと同じ場所に、江戸の人は「化粧=健康・節度・思いやり」というルールを置いていた。実用と徳目、外見と内面、伝統とアップデート――その全部が同じ書庫に所蔵されている。県大図書館の和書は、価値観のせめぎ合いをそのまま閉じ込めたタイムカプセル。そこから、現代のジェンダー観や「身だしなみ」の意味をもう一度見直すヒントが見えてきます。

和書は文化財であり、地域史の資料でもある

このコレクションの価値は二重です。第一に、古典籍としての文化財的価値。第二に、長野女専—県短—県大へと続く“知の系譜”を具体物で示す地域資料的価値。どんな本が、どの教師の手で選ばれ、どの学生の机に載ったのか。奥付や寄贈印、折目やしわの一つひとつが教室の息づかいを伝えます。和書は決して古びた過去ではありません。表紙をめくれば、暮らしの工夫、ことばの手触り、そして時代の価値観が、今の私たちに問いかけてきます。

------------------------------------------------------------------------------

【筆者】

二本松 泰子 教授

立命館大学大学院文学研究科博士課程後期課程日本文学専攻 学位取得修了 博士(文学)

専門は日本中世文学

長野県短期大学准教授を経て現職

【筆者】

二本松 泰子 教授

立命館大学大学院文学研究科博士課程後期課程日本文学専攻 学位取得修了 博士(文学)

専門は日本中世文学

長野県短期大学准教授を経て現職

【学んだ専門用語】

和書、女訓書、『女遊学操鑑』、『女子風俗化粧秘伝』、長野県女子専門学校、地域資料

【高校生・大学生のためのブックガイド】

稲垣恭子(2007)『女学校と女学生―教養・たしなみ・モダン文化―』中公新書

金谷俊一郎(2012)『日本人の美徳を育てた「修身」の教科書』PHP新書

鈴木正崇(2021)『女人禁制の人類学:相撲・穢れ・ジェンダー』法蔵館

国立歴史民俗博物館 (監修)、「性差の日本史」展示プロジェクト (著)(2021)『新書版 性差の日本史』インターナショナル新書

和書、女訓書、『女遊学操鑑』、『女子風俗化粧秘伝』、長野県女子専門学校、地域資料

【高校生・大学生のためのブックガイド】

稲垣恭子(2007)『女学校と女学生―教養・たしなみ・モダン文化―』中公新書

金谷俊一郎(2012)『日本人の美徳を育てた「修身」の教科書』PHP新書

鈴木正崇(2021)『女人禁制の人類学:相撲・穢れ・ジェンダー』法蔵館

国立歴史民俗博物館 (監修)、「性差の日本史」展示プロジェクト (著)(2021)『新書版 性差の日本史』インターナショナル新書