グローバル・ビジネスコース

不確実性が高くダイナミックに変化する中で事業展開する企業にとって、「グローバル」な視点がこれまで以上に必要です。

経営学や経済学、会計学、法学などの企業経営に関する知識を修得し、現代のビジネスには不可欠な「グローバルな視野」で組織を動かし、物事を変えていくマネジメント力や実践力を養成します。日本だけにとどまらない地球規模の視点、過去の経験だけではない未来を見据えた柔軟な思考が、長野県のみならず、新しい日本の明日を拓いていきます。

経営学や経済学、会計学、法学などの企業経営に関する知識を修得し、現代のビジネスには不可欠な「グローバルな視野」で組織を動かし、物事を変えていくマネジメント力や実践力を養成します。日本だけにとどまらない地球規模の視点、過去の経験だけではない未来を見据えた柔軟な思考が、長野県のみならず、新しい日本の明日を拓いていきます。

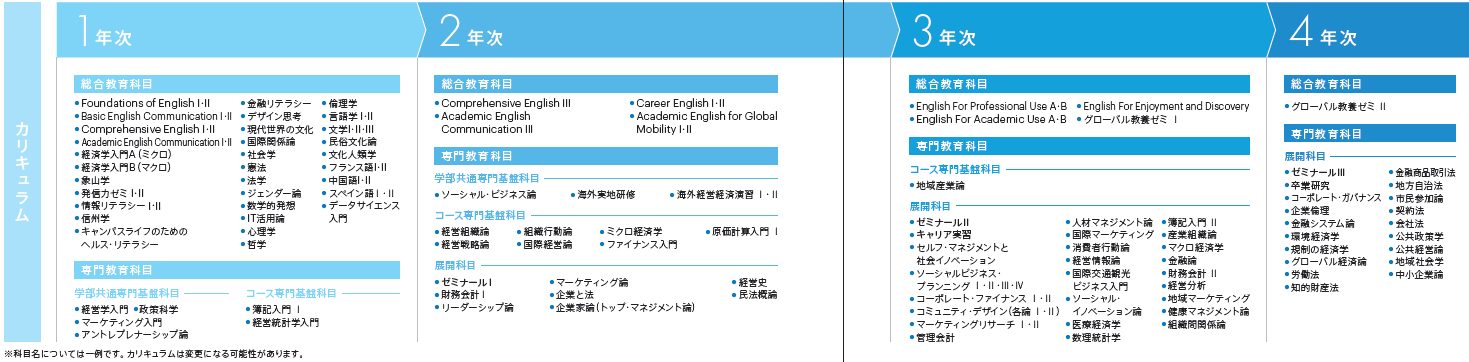

4年間で身につく力

1.実践で養う多様な力

思考のベースとなるアカデミックな経営・経済の理論と、理論を通じて現実を理解して変えていく力を身につけるとともに、教員との対話から現実の課題を発見・整理する力や深い思考力を磨きます。また、国内外での実務経験豊富な教員からリアルな話を聞く機会、フィールドワークで現地から学ぶ機会もあります。

2.英語力、発信力、対話力

グローバルな視野で未来を切り拓くリーダーの育成のため、1・2 年次は週4 回授業で集中的に英語力を強化。海外プログラムでは英語で研究発表を行い、英語力を鍛えます。また少人数ディスカッション形式の授業により、発信力、対話を通し相互理解を深める実践的な力を養います。

学生インタビュー

グローバル・ビジネスコース4年

沖崎 結菜さん

グローバルな視野で、幅広い領域を実践的に学べるのが大きな魅力

魅力はグローバルな視野を身につけながら経営を学べること。また、幅広いビジネス領域についても学べるため、将来の選択肢を広げられるところだと思います。

好きな授業は「経営戦略論」で、ゼミも経営戦略を学べるゼミを選びました。ゼミでは実際に自分たちでビジネスプランを立案してコンテストに出すなど、実践的に学んでいます。卒業研究では、日々変化する社会の中で企業も変革していく重要性を実感し、少子化の中でも市場規模を拡大している玩具業界について研究する予定です。

長野県立大学では経営学を学びたい人や国際感覚を身につけたい人はもちろん、現段階では将来の夢がないという人も、様々な学問分野に触れる中で視野が広がり、自分自身のやりたいことが見えてくると思います。

研究&ゼミ紹介

開示情報の質を担保するための法制度のあり方

いわゆる上場企業は、市場に対して、情報開示(ディスクロージャー)を行います。

法律の義務付けによるものもあれば、自発的開示もあります。企業会計などの情報を含むこれらの内容に、虚偽・不正が紛れていると、市場の機能に悪影響を及ぼし得るので、対処が必要となります。最近、特に関心をもっているのは「グリーンウォッシュ」という現象です。ESG、SDGs、サステナビリティの取組の真偽を見極めることは人類の次の大きな課題といえます。どのような法・制度設計・仕組みにすれば、全体がより良く回っていくのかを考えることが研究の醍醐味の1つです。

金ゼミとは?

企業に関する法律、ビジネス法の研究をテーマを掲げています。

ビジネスに関する法学、特に金融・資本市場法制(会社法、金融商品取引法、企業会計法)を学びます。

ゼミ生は、卒業研究というゴールに向かい、法学入門や企業法基礎の素養を獲得し、複雑かつ精緻な現行の法制度についての理解を深め、問題点・課題を洗い出し、解決策の提案を試みます。金融・資本市場の現場を体感するフィールドワークとして、東京証券取引所の見学などに出かけます。

これまで●暗号資産(仮想通貨)の法整備 ●敵対的TOB事例の傾向と論点 ●バーチャル株主総会の法規制などをテーマにしています。

法律の義務付けによるものもあれば、自発的開示もあります。企業会計などの情報を含むこれらの内容に、虚偽・不正が紛れていると、市場の機能に悪影響を及ぼし得るので、対処が必要となります。最近、特に関心をもっているのは「グリーンウォッシュ」という現象です。ESG、SDGs、サステナビリティの取組の真偽を見極めることは人類の次の大きな課題といえます。どのような法・制度設計・仕組みにすれば、全体がより良く回っていくのかを考えることが研究の醍醐味の1つです。

金ゼミとは?

企業に関する法律、ビジネス法の研究をテーマを掲げています。

ビジネスに関する法学、特に金融・資本市場法制(会社法、金融商品取引法、企業会計法)を学びます。

ゼミ生は、卒業研究というゴールに向かい、法学入門や企業法基礎の素養を獲得し、複雑かつ精緻な現行の法制度についての理解を深め、問題点・課題を洗い出し、解決策の提案を試みます。金融・資本市場の現場を体感するフィールドワークとして、東京証券取引所の見学などに出かけます。

これまで●暗号資産(仮想通貨)の法整備 ●敵対的TOB事例の傾向と論点 ●バーチャル株主総会の法規制などをテーマにしています。

金 賢仙 教授

専門分野:金融商品取引法、会社法、企業会計法

楊 樂華 講師

専門分野:流通・マーケティング論、国際経営

欧米や日本の小売企業のアジア・マーケティング戦略と長野県の中小企業の海外進出の販売経路の開拓

私の研究は、2つテーマがあります。

1つ目のテーマは、欧米あるいは日本の小売企業のアジア・マーケティング戦略。これは企業が海外展開する際の標準化と適応化のハイブリッド戦略という課題についての研究です。現地で事業を成長、拡大させるために、自社のビジネスモデルを現地の文化やライフスタイルにどう適応させるかについて調査しています。

2つ目は長野県の中小企業の海外進出の販売経路の開拓についての研究です。

楊ゼミとは?

私のゼミは流通・マーケティングと長野県の企業について学ぶゼミです。

私たちのゼミは流通・マーケティングの知識を学びながら、長野県にある企業を見学して、実際に企業の方たちと交流しながらマーケティングについて、そして製造から販売まで流通のメカニズムについても深く理解することを目的としています。

昨年度は合計6社の企業訪問をし、様々な学びを得ました。こうした地域企業との連携や実践的なプログラムを通じて、ゼミは学生たちのより実務的なスキルを磨く場となります。

1つ目のテーマは、欧米あるいは日本の小売企業のアジア・マーケティング戦略。これは企業が海外展開する際の標準化と適応化のハイブリッド戦略という課題についての研究です。現地で事業を成長、拡大させるために、自社のビジネスモデルを現地の文化やライフスタイルにどう適応させるかについて調査しています。

2つ目は長野県の中小企業の海外進出の販売経路の開拓についての研究です。

楊ゼミとは?

私のゼミは流通・マーケティングと長野県の企業について学ぶゼミです。

私たちのゼミは流通・マーケティングの知識を学びながら、長野県にある企業を見学して、実際に企業の方たちと交流しながらマーケティングについて、そして製造から販売まで流通のメカニズムについても深く理解することを目的としています。

昨年度は合計6社の企業訪問をし、様々な学びを得ました。こうした地域企業との連携や実践的なプログラムを通じて、ゼミは学生たちのより実務的なスキルを磨く場となります。