【食健康学科】特別講義「私たちにとって食とは」(講師:佐藤隆一郎 特任教授/東京大学大学院農学生命科学研究科)を実施しました

2025年度の食健康学科特別講義を7月7日(月)に東京大学より佐藤隆一郎先生(東京大学大学院農学生命科学研究科特任教授/東京大学名誉教授/専門:食品生化学、脂質生化学)をお迎えし、本学学生及び教職員合わせて90名の受講者に向けて講義をしていただきました。

佐藤先生は、コレステロール研究でノーベル生理学・医学賞を受賞したブラウン&ゴールドシュタインの研究室(米国 University of Texas Southwestern Medical Center)で修行され、帰国後もコレステロール代謝研究を軸に、機能性食品の開発や、近年はフレイル予防にもつながる筋肉量を増やすことのできる食品成分の探索など幅広い分野で活躍され、2017年より2年間、日本農芸化学会の会長を務められました。

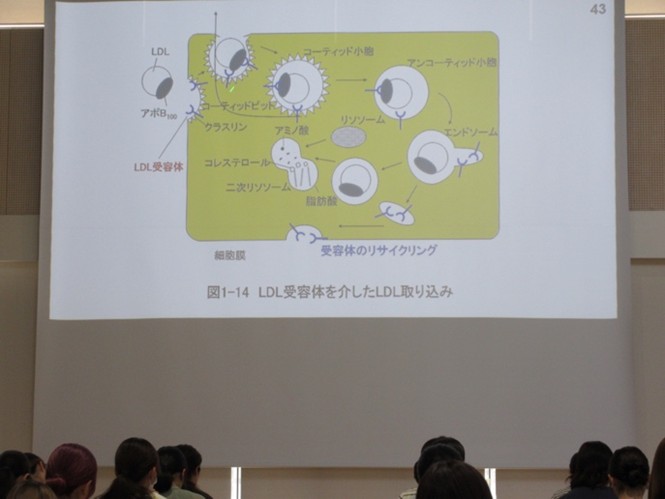

本講義では、「私たちにとって食とは」というタイトルで、栄養学・生命科学から人類史まで幅広く学際的なお話をしていただきました。食品には一次機能〜三次機能があることを冒頭で話され、講義ではこの3つの機能に関わる内容に触れられました。講義の中では、佐藤先生の大先輩にあたるビタミンB1の発見者鈴木梅太郎(東京帝大教授)と旨み成分グルタミン酸ナトリウム発見者池田菊苗(東京帝大教授)を紹介してくださいました。また、佐藤先生の恩師でもあるマイケル・ブラウン教授、ジョゼフ・ゴールドシュタイン教授の研究姿勢に触れながら、家族性高コレステロール血症の患者はLDL受容体遺伝子の変異が原因で起こること、脂質異常症にはコレステロール合成阻害剤が有効であること、LDLと動脈硬化巣の形成などコレステロールに関する話を解説してくださいました。また、佐藤先生が大学院生時代に乳タンパク質のカゼインを研究対象にされていたというつながりから、乳成分の乳糖やオリゴ糖の機能性に関する話、人類は火を用いた調理という手段を獲得したことにより、脳が大型化したのではないかという人類進化と食の話、2050年には人類はタンパク質不足に陥るのではないかという課題の話など、食文化も交えた盛りだくさんの講義でありました。

佐藤先生は、コレステロール研究でノーベル生理学・医学賞を受賞したブラウン&ゴールドシュタインの研究室(米国 University of Texas Southwestern Medical Center)で修行され、帰国後もコレステロール代謝研究を軸に、機能性食品の開発や、近年はフレイル予防にもつながる筋肉量を増やすことのできる食品成分の探索など幅広い分野で活躍され、2017年より2年間、日本農芸化学会の会長を務められました。

本講義では、「私たちにとって食とは」というタイトルで、栄養学・生命科学から人類史まで幅広く学際的なお話をしていただきました。食品には一次機能〜三次機能があることを冒頭で話され、講義ではこの3つの機能に関わる内容に触れられました。講義の中では、佐藤先生の大先輩にあたるビタミンB1の発見者鈴木梅太郎(東京帝大教授)と旨み成分グルタミン酸ナトリウム発見者池田菊苗(東京帝大教授)を紹介してくださいました。また、佐藤先生の恩師でもあるマイケル・ブラウン教授、ジョゼフ・ゴールドシュタイン教授の研究姿勢に触れながら、家族性高コレステロール血症の患者はLDL受容体遺伝子の変異が原因で起こること、脂質異常症にはコレステロール合成阻害剤が有効であること、LDLと動脈硬化巣の形成などコレステロールに関する話を解説してくださいました。また、佐藤先生が大学院生時代に乳タンパク質のカゼインを研究対象にされていたというつながりから、乳成分の乳糖やオリゴ糖の機能性に関する話、人類は火を用いた調理という手段を獲得したことにより、脳が大型化したのではないかという人類進化と食の話、2050年には人類はタンパク質不足に陥るのではないかという課題の話など、食文化も交えた盛りだくさんの講義でありました。